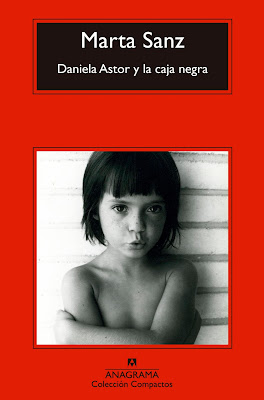

Daniela Astor y la caja negra (2013). Pandora vuelve a abrir la caja.

"Esta es la historia sobre el adulto que llevan dentro todos los niños. Vuelvo la vista atrás y tengo doce años. Soy una niña que ya tiene dentro de sí a la mujer de cincuenta que será, aunque es muy posible que entonces fuese más vieja que ahora [...] Yo, a mis doce años, tengo dentro de mí a la señora de casi cincuenta que soy ahora o, más exactamente, a otra mujer que ya no conozco pero que, a los doce años, me susurraba al oído lo que debía hacer".

En Daniela Astor y la caja

negra Marta Sanz abre, como no podía ser de otra forma, una

gran caja negra. Una muy oscura, espesa y profunda. Una caja que, en realidad,

contiene otras muchas. De todas las matrioskas posibles, decide abrir la de la

Transición Española. En una carrera literaria donde la memoria y la herencia

ocupan un lugar privilegiado -véase pequeñas mujeres rojas (2020)-, este periodo tan aparentemente luminoso no podía

ser obviado. Y no sólo eso, sino que pocas veces se ha escudriñado y analizado

de una manera tan crítica y literaria a la vez. Porque si algo caracteriza a

esta autora es el empleo de las palabras exactas -sobre las que no cesa de

dudar, al igual que Sara Mesa en Un amor (2020)-. Eso y el manejo a la perfección de un tono irónico, altamente corrosivo, muy bien

equilibrado con la dosis de ternura que requiere este relato.

Con un inteligentísimo uso de la

primera persona y el falso documental, Sanz construye una historia de

espejismos en la que la voz de una adulta que nunca ha dejado de ser niña -o

que por el contrario nunca pudo ser una niña- narra su infancia en presente. Y

lo hace en presente porque la huella que dejó en ella todo lo que transcurrió a

partir de cumplir 12 años nunca se ha desvanecido. Ha permanecido en la

resistencia al olvido. Y este recurso, el de contar el ayer como si fuera hoy,

permite simular la experiencia de auscultar el mundo con los ojos de una niña.

Y qué mundo. El de una Santa Transición que mantuvo demasiadas costumbres y no fue

capaz de librarse de una herencia que, tal y cómo pone en evidencia el cierre de

la historia, seguimos llevando a cuestas.

El testimonio manipulado y

fantasioso de Catalina H. Griñán -con

una h muy muda- o de Daniela Astor, como se prefiera, no deja de chocar con el

falso documental que propone la autora mediante el cual hace un repaso a lo que

supuso esta nueva era. Investiga -partiendo de fuentes concretas hibridadas con

la ficción- periodos como el del Destape en la cinematografía española y

cómo eso afectó a la representación de los cuerpos femeninos. A lo largo de

diez capítulos documentales, Marta Sanz se detiene en nombres propios -María José Cantudo, Amparo Muñoz, Ana Belén, Marisol, Bárbara Rey- para plantear dudas acerca de

hasta qué punto el vicio se sobre intelectualizó bajo la máscara de progresismo

por parte de algunos cineastas. Pero también de qué manera muchas actrices como

Victoria Abril o Ángela Muñoz han servido como referentes para las nuevas

generaciones de actrices. Porque, como ya decía, esta es una historia de

espejos, de cómo las mujeres siempre se han visto obligadas a mirarse en

modelos que nunca tuvieron la oportunidad de crear -por eso la visita al

Prado-. De cómo las mujeres se veían y se construían a partir de unas femmes

fatales mucho más desvestidas y destapadas que libres. Más desnudadas que

desnudas.

Y aún va más allá, porque el relato

de la vocecita Catalina H. Griñán -que no se olvide el silencio de la h- no

siempre es falso. Lo que Catalina cuenta desde la conciencia del presente, permite

vislumbrar de qué manera esos modelos de feminidad se colaban en los cuartos de

juegos -o la leonera de Rosaura- de dos niñas: Daniela Astor y Gloria Adriano. Además,

consigue armar una sugerente comparativa entre la mística que proyectaban esas

referentes y las mujeres que se levantaban cada día a trabajar en oficios más

terrenales. Los que no podían desempeñarse con vestidos ajustados, de sendos

escotes. Ni con ligueros, perlas, ni cigarros de boquilla. Y es ahí donde cobran

importancia las descripciones tan minuciosas -así como sarcásticas- de las

madres Catalina y su amiga: Sonia, la interesada en el estudio de la Historia

del Arte que se ve obligada a retrasar el acercamiento a la pintura barroca -y

evitar decir que es bonita- para rebozar pescado y hablar a gritos por las

ventanas debido a su origen rural; e Inés la socióloga que lee a Simone de

Beauvoir, pone muchas lavadoras y servirá de salvación para una pequeña

jovencita a la que se privará por un tiempo de su madre, ya que esta eligió ser libre en

un paradójico contexto.

Una vez llegadas a este punto, es

imposible cerrar la caja, porque el olor pestilente ya se ha esparcido. Y sólo

queda darle las gracias a Pandora -se apellide Griñán, Astor o Sanz- por haber vuelto

a abrir la caja para que observemos. Porque ya lo dijo la Centro a una Isabel de

parto en Carne Trémula (1997): “¡Ay, la incultura qué mala es!”

"Ya no puedo escribir desde la poca ingenuidad que me iba quedando entonces o desde esa oscilación entre el querer saber nada, el derecho a preservar la niñez artificialmente dentro del congelador. Ahora solo puedo escribir tomando partido porque lo hago desde la conciencia no de lo que estaba sucediendo sino de todo lo que después sucedería. Como dije al principio, ésta es la historia de adulto que todos los niños llevan dentro. Sólo permanecen en mis frases algunas hebras de infancia. Unas pocas".

Comentarios

Publicar un comentario